Réunis de bonne heure, les congressistes se sont répartis dans quatre salles, en tables régionales, pour choisir un sujet à débattre dans une liste des thèmes, différents selon que le territoire est doté d’une commission départementale active ou non. Par exemple : « La syndicalisation c’est de plus en plus compliqué », « L’environnement est une vraie question électorale », « Le CSE, comme la Sécu, c’est vital ». L’enjeu étant de confronter les expériences de territoires où une activité Ictam est structurée en tant que telle, et de territoires où ce n’est pas encore le cas.

Premier constat : les congressistes ont apprécié l’exercice, qui permet des échanges à taille humaine sur les bonnes pratiques. Souvent, avec le cumul des mandats dans leur entreprise, le temps manque aux syndicalistes pour l’activité interprofessionnelle, en particulier en direction des Ictam. Les besoins sont pourtant réels.

Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire et Centre-Val de Loire

Dans les régions où une activité en direction des Ictam est déjà structurée, les sous-groupes travaillent sur le contenu revendicatif, avec une forte inclination pour les problématiques environnementales. Les échanges rappellent qu’il est indispensable de les lier à la santé et aux conditions de travail. L’action de terrain doit démontrer que préserver l’environnement est moins une contrainte qu’un levier pour changer le travail et les conditions de production, ce qui relève pleinement de l’action syndicale, surtout quand on s’adresse à des salarié·es qui disposent de marges de manœuvre et d’intervention dans les process.

L’autre moitié des délégué·es réinterrogent les blocages organisationnels qui empêchent la pérennisation d’une activité Ictam interpro sur leur territoire. Dans plusieurs secteurs – l’énergie, la santé, le ferroviaire –, l’activité existe, et déborde même parfois les problématiques spécifiques, ce qui peut d’ailleurs avoir des effets bénéfiques pour toutes les catégories. On manque cependant de coordination. « J’ai appris qu’il y avait une commission départementale dans mon secteur quand je suis allée en formation nationale », regrette un délégué. D’autres évoquent des collègues qui ont du mal à s’identifier Ictam, ne savent pas qu’on peut être Ictam et syndiqué·e CGT, ou prêtent une oreille attentive à ce que dit la CGT sans le manifester, en particulier quand ils et elles sont surmené·es, comme ce semble être le cas à Naval Group.

« J’ai appris qu’il y avait une commission départementale dans mon secteur quand je suis allée en formation nationale. »

Dans un tel contexte, le groupe réfléchit à des outils pour toucher toutes et tous les salarié·es, citant des exemples d’utilisation des réseaux sociaux ou de la vidéo qui semblent faire mouche. Les cheminotes et cheminots ont également élaboré un « bénévolamètre », désormais décliné au niveau national, qui propose aux Ictam, en particulier celles et ceux au forfait-jours, de réaliser à quel point leur temps de travail déborde des limites légales.

Identifier ce qui est subi en commun, voilà un axe qui permettrait, au delà de la diversité des métiers et des entreprises, de construire du revendicatif partagé par toutes et tous, et de rendre indispensable la création d’une structure commune pour mieux militer et gagner de nouveaux droits.

Provence, Auvergne et Rhône-Alpes

Dans la salle accueillant les délégué·es d’Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca), on déplore que le faible nombre d’élu·es et le télétravail limitent le contact avec les salarié·es. Tracter le matin à l’entrée de l’entreprise ne permet plus de les toucher massivement. Autres obstacles : les contrats précaires, les rapports entre donneurs d’ordre et sous-traitants, les politiques RH d’individualisation des situations.

« Difficile pour un public Ictam de s’afficher CGT, même si on est en affinité avec les idées », résume Marie-Pierre. Dans les structures privées comme publiques, si les cadres sont souvent bien identifié·es par leur syndicat, il est difficile de les mobiliser. Lorsqu’ils et elles se syndiquent, c’est sans forcément l’afficher.

Une congressiste évoque un cas concret : des tensions entre un·e encadrant·e et l’un·e de ses subordonné·es. Si les deux viennent aux mêmes réunions CGT, parce qu’il n’existe pas de structure spécifique, la ou le cadre finira par ne plus venir en réunion. Mais cette structure spécifique aux Ictam est aussi dans l’intérêt des ouvrières, ouvriers et employé·es : « Un collègue n’ose pas parler devant les ingénieur·es », témoigne une congressiste.

« Se libérer cinq jours d’affilée pour une formation syndicale, c’est beaucoup trop long. »

La prise de responsabilité syndicale nécessite des temps de formation que les Ictam ont du mal à libérer. Pour Luc, la raison est simple : ils et elles savent que le travail qu’ils n’effectueront pas retombera sur leurs collègues. Maylis estime que « se libérer cinq jours d’affilée pour une formation syndicale, c’est beaucoup trop long ». Elle suggère des sessions plus courtes, par exemple cinq journées réparties sur cinq mois.

On aimerait rendre obligatoires les temps d’information syndicale. L’employeur serait ainsi contraint d’organiser le travail du service en fonction.

La communication numérique est fastidieuse à mettre en place en raison du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pouvoir utiliser les canaux existants de l’entreprise faciliterait les choses. Didier a l’idée de vidéos d’animation pour les infos importantes en lieu et place des tracts.

Un sous-groupe discute l’idée de syndicalisation obligatoire, qui existe dans certains pays. Fabrice (métallurgie de l’Isère) explique que, dans son secteur d’activité, un prélèvement est effectué sur les salaires pour financer le syndicat patronal. Une cotisation syndicale salariale obligatoire pourrait exister sur le même modèle. Libre ensuite à chacun et chacune de choisir son syndicat. Avec deux autres camarades de la Métallurgie, il présente leur « démarche démocratique » : le syndicat recueille l’avis des salarié·es – par exemple via un sondage en ligne – avant de prendre une décision, comme la signature d’un accord. Est également soulignée l’importance de construire les revendications avec les salarié·es, pour les impliquer dans les luttes.

Normandie, Île-de-France

Les militantes et militants de la petite et de la grande couronne font un constat simple : les réseaux reliant les différents bassins d’emploi passent tous par Paris, ce qui complexifie les circulations interdépartementales et même intradépartementales, et entrave le maillage territorial. Comment s’adresser à des publics aux profils divers tout en gardant le cap de la défense des professions ? Pour une militante normande, c’est en parlant du vaste collectif auquel toutes et tous les Ictam peuvent se rattacher, et en expliquant que chaque situation est particulière que la démarche Ugict-CGT peut être lisible. La création de commissions départementales est utile à un meilleur déploiement.

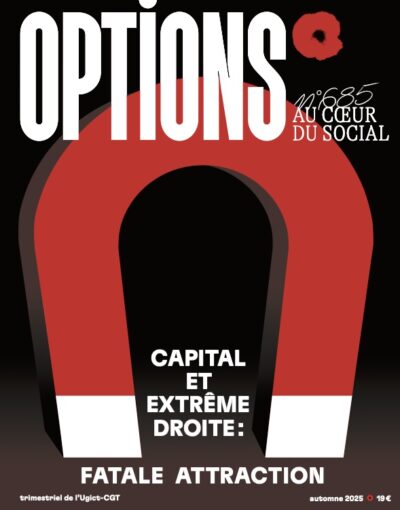

« C’est en informant qu’on améliorera notre capacité à syndiquer », dit-on sur une table parisienne. Pour une militante, diffuser correctement Options, le faire lire, est un élément important.

« Proposer aux nouvelles et nouveaux un engagement modulable, sans leur attribuer, dès le départ, des tâches à assumer. »

Dans l’Essonne, on veut présenter des candidates et candidats dans toutes les entreprises pour améliorer les scores dans les 2e et 3e collèges. Avoir une présence dans tous les syndicats d’entreprise est un préalable, y compris avant de recruter. Devenir militante ou militant quand on a déjà une lourde charge de travail professionnelle, ce peut être bloquant. Pour ne pas les rebuter, il vaut mieux « proposer aux nouvelles et nouveaux un engagement modulable, sans leur attribuer, dès le départ, des tâches à assumer ».

L’image d’une CGT qui bouge peut aider, pointent les militantes et militants de Seine-Saint-Denis, malgré des clichés qui ont la vie dure. Une syndicaliste automobile rappelle qu’elle est régulièrement renvoyée à une image caricaturale de la CGT. Mais elle tempère : la nouvelle direction confédérale ainsi que les discours plus clairs depuis un moment aident à démontrer la pertinence de l’engagement au sein de l’Ugict.

« Il ne faut pas rechigner à s’occuper du “carreau cassé” »

Répondre aux problématiques des salarié·es sur le lieu de travail, c’est une nécessité, souligne-t-on à toutes les tables de discussion, car de nombreuses et nombreux salarié·es se focalisent sur leur collègue identifié·e comme syndicaliste, sans nécessairement distinguer les étiquettes syndicales. Notre légitimité, on la tire du terrain, comme il est rappelé dans les Hauts-de-Seine, où l’on propose de mieux se saisir des outils de l’Ugict-CGT : Radar environnemental, enquêtes… « Il ne faut pas rechigner à s’occuper du “carreau cassé” », abonde un délégué du Val-de-Marne. Tout en restant à bonne distance des démarches consuméristes pratiquées par d’autres syndicats, ajoute une militante de Seine-et-Marne.

Les délégué·es de Normandie signalent l’importance de s’adresser tôt aux jeunes salarié·es pour encourager des engagements sur la durée. Sans éluder les risques pour leur carrière professionnelle, intervient une militante. Une autre, du Val-d’Oise, rappelle le « parcours du combattant » qu’imposent parfois les pressions patronales.

Les Ictam ne sont pas forcément conscientes et conscients de faire partie d’un collectif. Faire exister celui dans leur esprit, ne serait-ce qu’avec une organisation syndicale vivante et conviviale, c’est un levier pour rompre leur isolement.

Bretagne, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est

Un chiffre lance la discussion autour de la table des délégué·es de Bretagne : 51 % des salarié·es du secteur public et du secteur privé sont des Ictam. Conséquence logique : on devrait rencontrer la même proportion d’Ictam au sein de la confédération.

Sur la table d’à côté, qui réunit les Hauts-de-France, l’animateur prend un temps pour clarifier l’acronyme Ictam : ingénieur·es, cadres, techniciennes et techniciens, agentes et agents de maîtrise : « On réfléchit pour les Ictam dans leur ensemble, pas de manière séparée. » Le sous-thème proposé ici est délibérément provocateur : « Les Ictam votent seulement par intérêt. » Après une déconstruction dans les règles de cette proposition, le débat se lance autour de la syndicalisation, en insistant sur les enjeux collectifs qui, justement, contredisent cette assertion initiale.

« La CGT ne s’intéresse pas strictement aux conditions de travail, mais il faut toujours commencer par le travail. »

Régulièrement, on revient sur l’implication des jeunes : « Pour elles et eux, l’environnement, c’est important, on l’a entendu hier en plénière : toutes et tous les jeunes qui se sont exprimés en ont parlé. Donc, pour la syndicalisation, il faut passer par l’environnement. » Pour Michael, les choses sont plus nuancées : « Si tu ne leur parles pas de travail, ça ne marche pas. Quand je discute avec quelqu’un, c’est seulement à la fin que je lui dis qu’à la CGT, on a un projet de société et qu’on s’intéresse aussi à l’environnement. » Sa voisine abonde : « Contrairement aux autres organisations syndicales, la CGT ne s’intéresse pas strictement aux conditions de travail, mais il faut toujours commencer par le travail. »

D’une table à l’autre, on évoque les difficultés pour se comprendre et agir avec les autres camarades de la CGT. « La CGT est ouvriériste, c’est lié à l’histoire, observe Sabine. Les cadres qui y militent le font timidement, car quand ils et elles proposent quelque chose, on leur tombe souvent sur le coin du nez. » Même constat dans une discussion du Grand-Est : « On n’aime pas les cadres à la CGT… » Cette situation engendre des propositions pour tantôt « démystifier les cadres », tantôt « déconstruire les préjugés sur les Ictam, qui peuvent être syndiqué·es et avoir des revendications ». Pour remédier à ces difficultés, la table bretonne souhaite « définir clairement les Ictam autour des trois critères d’autonomie, de responsabilité et de diplôme, et éveiller la culture syndicale ».

« On m’a renseigné sur Cogétise et c’est comme ça que j’ai été repéré comme Ictam »

Deux leviers principaux sont repérés : la création de collectifs Ictam autour d’un temps fort dédié dans les unions départementales – c’est l’objectif des délégué·es de l’Aisne – et un effort pour renseigner correctement le statut Ictam dans Cogitiel ou dans Cogétise. « On a besoin que la confédération le réaffirme pour que les fédérations le fassent. » Michael constate d’ailleurs qu’Options peut favoriser ce référencement : « J’ai demandé à mon syndicat pourquoi je ne recevais pas Options ; on m’a renseigné sur Cogétise et c’est comme ça que j’ai été repéré comme Ictam. Après cela, mon syndicat a renseigné le statut Ictam pour toutes et tous les adhérents concerné·es, qui ont alors reçu Options. »

De l’amélioration du référencement au lancement de commissions Ictam, « comme on dit, on a une belle marge de progression ». « Le travail à faire est énorme », constate un délégué auquel sa camarade répond : « Oui, mais c’est passionnant ! »

Valérie Géraud, Lennie Nicollet, Stéphanie Stoll, Lucie Tourette