Mardi 9 septembre dans la soirée, soit quelques heures avant la mobilisation « Bloquons tout », des dizaines d’« autorisations de surveillance » par « caméras installées sur des aéronefs » ont été publiées par les préfectures. Juste assez tard pour que les associations de défense des droits fondamentaux ne puissent pas déposer de recours. Certes, dans l’après-midi du 10, certains tribunaux administratifs ont pu être saisis et se prononcer. À Pau, à Orléans, les arrêtés ont été suspendus, car les périmètres de surveillance prévus ont été jugés trop larges, sans justification. À Strasbourg, le tribunal administratif a également estimé que la préfecture n’avait pas apporté la preuve que les drones étaient indispensables au maintien de l’ordre. La loi « relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » autorise cet usage depuis avril 2023, mais c’est la première fois que son emploi est massif, sur une telle durée et sur des espaces aussi étendus.

Reste que le 10 septembre, au prétexte d’anticiper sur d’éventuelles violences, outre les 80 000 policiers déployés pour contrôler les 100 000 personnes mobilisées pressenties par les services du ministère de l’Intérieur, les grandes villes, mais aussi certaines villes moyennes et zones rurales ont été survolées par des dizaines de drones (dix pour Paris et sa petite couronne, douze pour l’agglomération de Bordeaux, par exemple). Malgré les risques de fichage, y compris pour le moindre passant, les autorités n’ont même pas pris la peine de faire croire à une stratégie de prévention – et encore moins de protection – de la population ou de l’espace public : l’intention d’intimider, de surveiller et de réprimer, au mépris du droit de manifester ou de se déplacer, s’est affichée sans retenue.

L’état d’urgence a servi de cheval de Troie. À force de déroger aux droits fondamentaux de quelques-uns au nom de la sécurité, de faire croire que le provisoire et l’exceptionnel le resteront, la restriction des droits s’applique désormais à toute la population et se banalise. Voté une semaine après les attentats du 13 novembre 2015, au nom de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, il a été prorogé cinq fois depuis, « agrémenté » au fil des ans d’une dizaine de lois renforçant la surveillance et la répression, sous de multiples formes, à grand renfort d’innovations technologiques toujours plus sophistiquées. Cela fera dix ans en novembre 2025, que le provisoire dure et se durcit.

L’Observatoire des libertés et du numérique* a saisi l’occasion pour organiser plusieurs initiatives, parmi lesquelles un colloque conviant de multiples acteurs de la défense des droits humains à dresser un bilan de ces mesures et pratiques liberticides, dont la remise en cause ne semble guère d’actualité.

La sécurité au prix de la liberté ?

Dès octobre 2017, la loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (Silt) a intégré dans le droit commun nombre de dispositifs, de façon « expérimentale » puis permanente avec la loi du 30 juillet 2021 relative à « la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ». Cette dernière légalise de nombreuses pratiques de renseignement jusque là hors cadre judiciaire, comme la surveillance « préventive », par exemple les Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas). Elle valide également la notion quelque peu floue de possibles « violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » comme motif pour interdire une réunion ou un rassemblement.

Un palier est franchi dans la façon de contrôler et de surveiller la vie privée et l’expression publique des citoyens et citoyennes, comme le rappelle en introduction Noémie Véron, maîtresse de conférence en droit public à l’université de Lille : « Avant même l’instauration de l’état d’urgence, la lutte contre les ingérences étrangères ou le crime organisé a également justifié une forme de laisser-faire dans l’utilisation des technologies qui permettent d’écouter ou de suivre toute communication numérique ou téléphonique. »

Tous suspects, mais encore plus les étrangers

De là à mettre en œuvre une forme de répression prédictive, par anticipation et sans cadre juridique, par exemple contre des militants qualifiés d’emblée d’« écoterroristes » ou contre tout autre activiste politique, il n’y avait qu’un pas : « L’état d’urgence a permis de légitimer et de valider des pratiques extralégales (fichage à grande échelle, surveillance numérique, assignation à domicile, etc.), y compris celles qui se devaient de rester dans l’ombre et l’opacité des services de renseignement », abonde Didier Bigo, sociologue spécialiste du renseignement international.

L’administration aussi a assumé ou couvert des décisions arbitraires et abusives, quitte à briser des vies, comme en témoigne l’ingénieur d’études en informatique Kamel Daoudi, assigné à résidence depuis dix-sept ans après avoir purgé six ans de prison pour avoir été accusé en 2001 de préparer un attentat contre l’ambassade des États-Unis. Arrivé à l’âge de 5 ans en France, il a été déchu de sa nationalité française, mais ne peut être expulsé. Il se trouve sans droit de recours et sans solution. Comme des centaines d’assignés à résidence ou de personnes frappées de mesures d’éloignement, ou qui font l’objet de violentes perquisitions, parfois en l’absence d’infraction pénale, et sans que soit clairement spécifiée la nature du risque qu’ils font courir à la société.

Les « notes blanches » font office de justificatif, voire de preuve

« Le brouillage du droit dans la répression administrative à l’égard des étrangers montre bien comment les pratiques sécuritaires sont expérimentées sur eux, avant de peser sur une plus large fraction de la population », explique Judith Allenbach, membre du Syndicat de la magistrature. Les personnes se trouvent essentialisées, ethnicisées, ou cataloguées au regard de leur activité professionnelle. Les journalistes font ainsi partie des citoyennes et citoyens les plus exposés aux intimidations, menaces de poursuites, fichages, voire écoutes. Certains d’entre eux ont réussi, via la Cnil, à accéder à une partie des documents du renseignement les concernant, et ont constaté avec stupéfaction que les informations recueillies sur eux n’avaient pas grand-chose à voir avec des faits, comme en témoigne une journaliste de Mediapart, qui a constaté que des « notes blanches » avaient été rédigées à son sujet. Ces notes sont qualifiées de « blanches », car expurgées d’informations sur leurs rédacteurs et leurs sources… « Faute d’informations précises, et dans le cadre du droit administratif, les notes blanches sont difficilement contestables, confirme Lucie Simon, avocate, membre du Syndicat des avocats de France. Comment prouver qu’on ne connaît pas une personne, ou qu’on a été torturé par le Fsb, pour un demandeur d’asile ? Si on te soupçonne, c’est que tu es coupable. » Sihem Zine, juriste, fondatrice de l’association Action droits des musulmans, raconte ainsi comment, sur des allégations, son association a subi toutes les intimidations imaginables : mise sur écoute, perquisitions, fermeture administrative, clôture de son compte bancaire, puis contrôle de ses transactions.

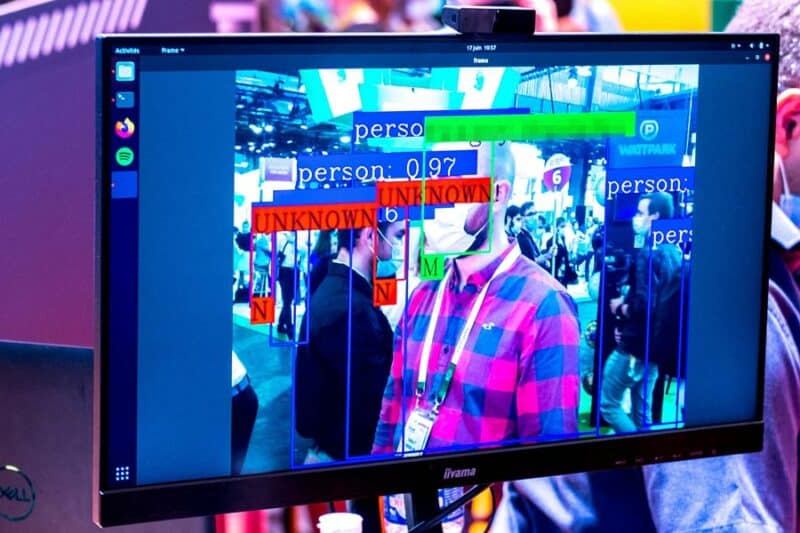

Souriez, vous êtes filmés

L’antiterrorisme est un incubateur de la répression contre les étrangers. Plusieurs intervenants rappellent que ce type d’abus se généralise dans nombre de pays, sans que le droit international soit, pour l’heure, en capacité d’enrayer cette dynamique répressive. Les lois sécuritaires sont présentées comme indispensables par les dirigeants qui les imposent, au point qu’elles font malheureusement l’objet d’une forme d’acceptation sociale.

La prolifération des caméras à Nice n’a pas empêché l’attentat sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, mais les Jeux olympiques de Paris 2024 ont justifié l’« expérimentation » d’une surveillance biométrique (reconnaissance faciale) qui a soulevé bien peu de protestations. Elle est pourtant destinée à entrer dans les pratiques, alors que même la gendarmerie a reconnu son inefficacité et ses biais : une expression faciale ou un comportement peuvent être jugés suspects sans rapport avec l’intention de commettre un attentat. Le développement exponentiel de l’IA n’y changera rien.

Au-delà du constat, résister et lutter

Même quand la répression s’avère injustifiable, voire scandaleuse contre les gilets jaunes, les manifestations écologistes ou les mouvements sociaux, les techniques violentes de maintien de l’ordre sont « couvertes » par l’état d’urgence et les divers textes sécuritaires. Face à ces inquiétantes dérives, relevant d’un régime dérogatoire permanent, comment retrouver l’état de droit, une vie privée, une liberté d’expression, la possibilité de se réunir ou de manifester sans se sentir menacé ? « La démocratie reste un horizon et, l’état de droit un processus rappelle Nathalie Tehio, présidente de la Ligue des droits de l’homme. Nous ne devons pas nous soumettre à la tyrannie de la majorité et à l’arbitraire ; nous devons nous battre pour préserver la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice, alors que la justice administrative est déjà sous tutelle. » La lutte légitime contre le terrorisme ne doit pas se traduire par la restriction des libertés. Au lieu de comprendre et de traiter la cause profonde du problème, les pouvoirs publics y répondent par une surenchère sécuritaire et technologique, et alimentent le sentiment d’insécurité. « Pourtant, argue-t-elle, le “techno-solutionnisme” réduit nos droits sans nous permettre de nous sentir en sécurité. »

Des propositions pour mieux encadrer le renseignement

Les organisations de l’Observatoire des libertés et du numérique ne se contentent pas de dresser des constats et de produire des analyses. Elles veulent également outiller les citoyens pour défendre le droit et leurs droits. Certaines instances – comme la Commission d’accès aux documents administratifs, la Cnil – peuvent rappeler à l’administration qu’elle est tenue de fournir, sur demande, des informations concernant ses pratiques, en particulier en matière de politique de surveillance. Les militants doivent aussi être informés des risques qu’ils courent en matière d’expression en ligne, et les anticiper. Il leur faut savoir aussi comment utiliser certains logiciels pour s’informer en toute légalité, ou connaître leurs recours concernant le refus du fichage, par exemple.

Le 7 juin, un après-midi d’ateliers, conférences, projections et échanges, suivis d’une fête, ont été organisés quai d’Austerlitz à Paris : un lieu public, ouvert à tous, pour s’informer, s’unir, réfléchir aux résistances possibles. Et d’ici la fin 2025, l’Observatoire des libertés publiera des propositions pour mieux encadrer les pratiques de contrôle et de renseignement, par exemple, limiter le cadre géographique et familial de la surveillance ; restreindre les demandes de surveillance sans motif et dans l’opacité ; donner l’accès à ces informations aux avocats, alors qu’elles sont souvent occultées au prétexte du secret défense. L’actualité en témoigne, se soumettre ou baisser les bras face à Big Brother ne sont pas des options.

- Les associations membre de l’Observatoire des Libertés et du Numérique : Globenet, le Centre de coordination pour la recherche et l’enseignement en informatique et société (Creis), la Ligue des droits de l’homme, Amnesty international France, le Syndicat des avocat·es de France, le Syndicat de la magistrature, le Centre d’études sur la citoyenneté, l’informatisation et les libertés (Cecil) et la Quadrature du Net.