Propos recueillis par Valérie Géraud

– Options : L’Institut d’histoire sociale de la confédération a mobilisé l’ensemble des IHS locaux et régionaux pour célébrer les 130 ans de la CGT. Ce travail se concrétise par un ouvrage (1) et une exposition valorisant des militantes et militants méconnus, qui ont fait avancer le progrès social et œuvré pour les travailleurs et travailleuses. Pourquoi ce « pas de côté » ?

– Gilbert Garrel : De nombreux événements festifs ont eu lieu pour marquer cet anniversaire, également ponctué par la réalisation d’un CD de chants de luttes par La Vie ouvrière, car la lutte témoigne aussi de la solidarité, du partage et parfois de la fête. Nous avons pour notre part souhaité impliquer tous les syndicats et les nombreux IHS dans les territoires, pour mettre en lumière des mobilisations locales plus modestes que celles devenues emblématiques et déjà très documentées. Car toutes ont participé à façonner notre identité. Ces luttes de terrain ont, depuis cent trente ans, irrigué la société et ancré la CGT dans notre histoire commune. En sollicitant toutes nos ressources humaines et documentaires pour évoquer des acteurs inconnus ou oubliés, des militants et militantes « de terroir » et leurs actions, nous voulions témoigner qu’aucun engagement n’est négligeable, que chacun peut contribuer au progrès social. Il n’y a pas de petite lutte, même si la « grande Histoire » ne retient que le Front populaire, la Résistance, Mai 68 ou Décembre 95, et quelques personnalités marquantes.

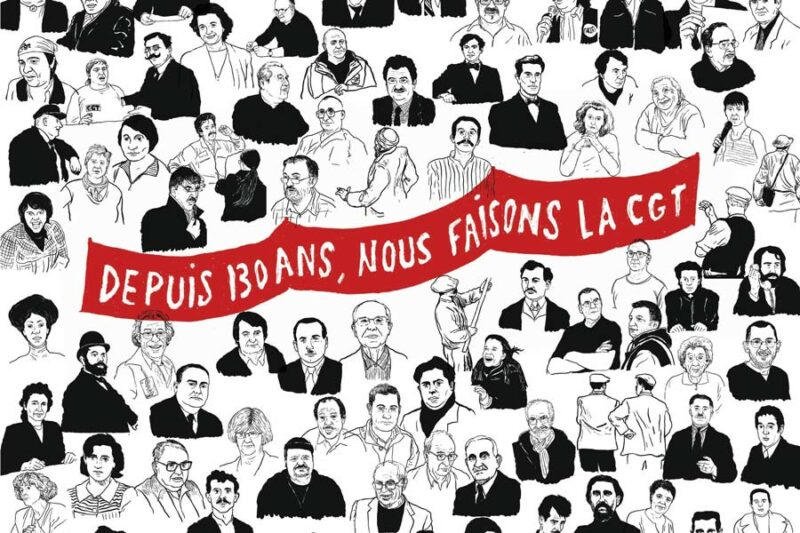

La CGT est aussi le fruit d’une multitudes de luttes locales de formes variées

Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité. Il manque ainsi, par exemple, des illustrations de l’action des salarié·es qualifié·es, engagé·es dans la CGT depuis longtemps. Nous n’avions aucun a priori, si ce n’est que nous voulions que les femmes soient visibles. Elles sont en fait nombreuses à défendre leurs droits dès la fin du XIXe siècle, en particulier dans les secteurs d’activité très féminisés. L’ouvrage détaille 130 mobilisations, avec en miroir les militants et militantes qui les ont menées, couvrant la plus grande diversité possible de territoires, d’époques ou de professions. L’exposition en montre une quarantaine, accompagnée de portraits monumentaux, déclinée en panneaux qui vont voyager dans toute la France.

– La CGT est la seule confédération à s’être dotée d’instituts d’histoire sociale. Pourquoi cette démarche a-t-elle été jugée pertinente ?

– L’Institut d’histoire sociale confédéral a été créé par Georges Séguy en 1982, au moment où la CGT a déménagé pour Montreuil et s’est inquiétée du sort de ses archives, de la nécessité de les protéger, de les classer. C’est aussi l’époque où a été créé un Centre confédéral d’archives. Il s’agissait de ne pas laisser les autres raconter notre histoire, d’avoir notre mot à dire, avec sérieux et rigueur pour être crédibles. Dès le début, nous nous sommes appuyés sur un conseil scientifique composé d’historiens, de politistes, de sociologues, d’économistes, de juristes, etc. habilités à produire ou à valider un travail reconnu. L’histoire sociale est peu enseignée et ne fait pas l’objet d’un engouement particulier auprès des chercheurs, mais nous recevons tout de même chaque année en moyenne quelques 250 visiteuses et visiteurs du monde entier, désireux de consulter nos archives et nos travaux. Et la demande va croissant !

Moi-même, quand j’ai pris des responsabilités militantes et commencé à suivre des formations, j’ai constaté mes lacunes concernant l’histoire sociale et syndicale, et pas seulement celle du secteur ferroviaire, dont je suis issu. Pourtant, on ne part pas de rien, on s’inscrit dans les pas de celles et ceux qui ont bâti le mouvement syndical. Avec le recul de l’Histoire, on saisit mieux son fonctionnement et ses enjeux. C’est important de comprendre les échecs, les victoires, de s’appuyer sur ces expériences.

C’est dans cet esprit que, le 16 octobre, nous organisons une conférence à l’occasion des 30 ans du mouvement de novembre-décembre 1995. Il ne sort pas de nulle part, mais en partie des enseignements que les cheminots CGT ont pu tirer des échecs des précédentes mobilisations – qui en 1986-1987 avaient vu apparaître des coordinations de grévistes concurrentes des syndicats traditionnels. S’en sont suivies des années de travail revendicatif et de débats sur le terrain, qui ont été les ressorts de la dynamique en marche. On apprend aussi de ses erreurs d’appréciation, et les salarié·es d’aujourd’hui peuvent trouver dans l’analyse des mobilisations passées des réponses à leurs questionnements d’aujourd’hui.

– Outre des écrits, des ouvrages, des séminaires et conférences, l’IHS-CGT est également présente chaque année aux Rendez-vous de l’Histoire, à Blois…

– Ce rendez-vous incontournable pour les historiennes et historiens nous permet de faire connaître notre travail, mais aussi de donner de la visibilité au monde du travail, peu valorisé alors qu’il est un acteur essentiel de la vie économique, sociale, culturelle. C’est d’autant plus important en cette période où chacune et chacun défend sa réalité, quitte à réécrire le passé. L’enjeu est de construire un regard scientifique incontestable sur certains événements, en restant vigilant sur les offensives idéologiques cherchant à imposer des narratifs biaisés… Cette année, le thème des Rendez-vous de l’Histoire, « La France ? », est riche de potentiels développements. Nous l’aborderons le 11 octobre sous un angle très accrocheur : « Les syndicalistes ont-ils une patrie ? », avec un plateau mêlant historiennes, historiens, militantes et militants. Sophie Binet y interviendra également la veille, dans un « grand entretien » sur le thème « 130 ans de conquêtes syndicales : quel avenir pour nos droits sociaux ».

Cap sur les 130 ans à venir !

– Quelles sont vos autres initiatives à venir ?

– Nous éditons régulièrement des livrets pour nourrir la réflexion et l’action autour de thématiques telles que, dernièrement, « l’État contre le syndicalisme », « La démocratie dans le syndicat », « La conquête du temps libre ». En plus des rendez-vous déjà évoqués, nous coorganisons un colloque sur « l’extrême droite et l’école », en partenariat avec l’institut de recherche de la FSU, la FSU et la Ferc-CGT, initialement prévu en octobre mais reporté à début 2026 compte tenu des mobilisations actuelles. L’année 2026 sera également l’occasion de commémorer 1936, mais nous reviendrons également sur une autre mobilisation gagnante, celle des étudiants contre le contrat première embauche (CPE) il y a 20 ans, avec des témoins et acteurs directs, notamment Maryse Dumas et Sophie Binet ! Nous préparons pour 2027 un colloque autour de la place faite aux jeunes à la CGT.

Pour le reste, nous continuerons à développer le collectif d’archivistes et de documentalistes créé au sein de la CGT, qui a travaillé à une méthodologie à l’usage des syndicats, pour savoir quels documents garder et comment les classer ! Il nous reste à sensibiliser et à conseiller nombre d’organisations, à faire connaître notre démarche, à former les militantes et militants qui le souhaitent. C’est un travail énorme, mais indispensable pour que ce passé reste vivant et utile à tous : archiver, c’est militer !

- Depuis 130 ans, nous faisons la CGT, 286 pages, 25 euros. Disponible auprès de l’IHS et des syndicats.

- Options s’en fera l’écho dans une prochaine édition.