De 1965 à aujourd’hui, les changements vécus par Options renvoient à débats propres à la CGT et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict) sur la démarche et les objectifs du syndicalisme. Ils témoignent également des évolutions de la société et des manières de s’informer. Ils participent enfin de la réflexion de celles et ceux qui réalisent ce journal : l’équipe restreinte de journalistes et les militants travaillant à répondre, ensemble, aux attentes du lectorat et aux besoins des organisations.

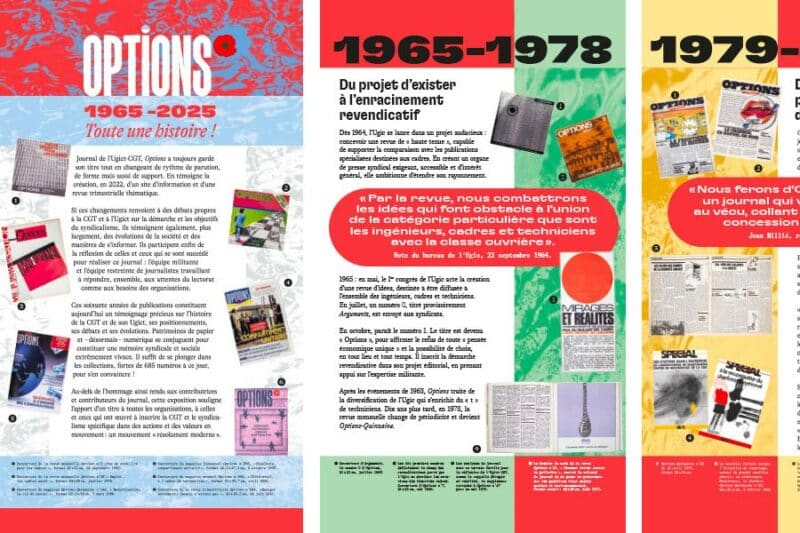

1965-1977 : du projet d’exister à l’enracinement revendicatif

En juillet 1965, le mensuel en préparation est doté d’un nom provisoire : Arguments. Trois mois plus tard, en octobre, paraît le numéro 1 sous un nouveau titre, Options, pour exprimer le refus d’une « pensée économique unique » et affirmer la possibilité de choix.

La première formule adopte la rigueur d’un carré de 21 centimètres de côté, sur 70 pages. Elle s’inscrit dans la filiation de Travail et technique (1946-1956), l’organe du Cartel confédéral des ingénieurs et cadres supérieurs. Le sous-titre est relativement neutre : « revue syndicale, économique, technique et sociale ».

Les débuts coïncident avec la construction d’une identité « cadre » en pleine mutation. Le titre « Pas de stabilité pour les cadres » donne le ton des premiers numéros : un contexte social incertain, des parcours professionnels bousculés et, en toile de fond, l’émergence d’un syndicalisme spécifique. Après 1968, Options accompagne la diversification de l’Ugic, qui devient Ugict en 1969 en intégrant les techniciens. L’éditorial de l’époque explique cette évolution : il s’agit de construire une alternative de progrès au syndicalisme catégoriel.

1978-1985 : des identités en travail

En 1978, la revue change de rythme et devient bimensuelle. Ce passage illustre sa volonté de coller davantage à l’actualité et de s’ouvrir au dessin de presse, élément appelé à jouer un rôle croissant dans son identité.

Options Quinzaine se définit ainsi comme un journal « qui vit, qui bouge, lié au vécu, collant à l’actualité, sans concession à la facilité ». Il déploie de nouveaux traitements rédactionnels en explorant davantage le reportage autour des grands conflits phares : la sidérurgie, Manufrance, le charbon…

En 1981, la formule « Être soi-même, agir ensemble » illustre la recherche d’une articulation entre les identités d’encadrement et celles du salariat d’exécution. Dans une nouvelle formule, un texte insiste sur sa combativité : « Patronat et gouvernement ont engagé une action idéologique sans précédent contre laquelle le conseil national de l’Ugict […] devait considérer indispensable “une intervention constante de tous nos moyens d’expression afin d’assurer à toutes les campagnes de l’adversaire une réplique argumentée adaptée à chaque circonstance”. »

1985-1990 : des années en rouge et noir

L’année 1985 marque une rupture. Format, présentation, graphisme : tout est repensé. La formule est resserrée, plus sobre, la bichromie se limite au rouge et au noir, les dessins se font vignettes. Cette évolution signe une forme de retour au réel qu’illustre la première une : une photographie d’un sans domicile fixe.

L’ éditorial de ce numéro témoigne d’un syndicalisme porteur d’alternatives. Il rappelle que la citoyenneté en entreprise reste à conquérir, citant le cas d’un cadre dirigeant licencié pour avoir proposé des solutions industrielles alternatives. Cette ligne éditoriale trouve un écho dans les mouvements sociaux de 1985, notamment chez les jeunes, qui expriment des aspirations au renouveau.

Options approfondit alors ses analyses avec Spécial Options, supplément trimestriel thématique. Les thèmes revendicatifs se structurent autour des priorités qui portent la marque de l’Ugict : droit à la formation (10 % du temps de travail), réduction du temps de travail, reconnaissance des qualifications, défense de la retraite par répartition. En décembre 1990, pour son 200e numéro, le journal adopte une formule en quadrichromie et se revendique « au cœur du social ».

1990-2000 : au cœur du social

La formule « Pensé pour des cadres, lu par des techniciens » résume l’ambition de la décennie 1990. Options explore sans relâche les contours des catégories représentées par l’Ugict : techniciennes et techniciens, agent·es de maîtrise, cadres aux profils divers.

La question des femmes cadres occupe une place croissante. Si, Dès 1967, un premier dossier leur est consacré, le thème est régulièrement traité selon une approche revendicative d’égalité et son principe constitutif : le droit à la carrière, entravé par l’organisation patriarcale du travail. Presque vingt ans plus tard, Options rend compte de la campagne de l’Ugict « plafond de mère » et documente la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans un contexte de persistance des inégalités, notamment salariales. « Combattre les violences sexistes et sexuelles » titre ainsi la revue en 2024.

À cette époque, le grand conflit des professions infirmières illustre les tensions entre identité professionnelle, tentations corporatistes et luttes collectives. De même, la jeunesse s’affirme comme un enjeu central, notamment en 1994 lors du mouvement contre le contrat d’insertion professionnelle (CIP), symbole d’une fracture générationnelle autour de la reconnaissance des diplômes. En cela, elle rejoint les combats de l’Ugict pour la défense de l’emploi qualifié et la construction de garanties collectives intergénérationnelles. Dans les années 2000, ces aspirations rejaillissent avec le mouvement des postdocs autour des conditions de vie et d’emploi des jeunes chercheurs et chercheuses.

Fort d’une expertise militante, Options inscrit ainsi la dimension revendicative au cœur de son projet éditorial et accueille des éditions professionnelles, expression directe des unions fédérales affiliées à l’Ugict. Le journal traite des contradictions du management, soutient la responsabilité citoyenne sur le lieu de travail, ancrée dans un droit de refus et d’alternative.

Véritable « logiciel revendicatif », la question du temps de travail lui permet d’aborder de façon renouvelée les enjeux d’organisation du travail, de reconnaissance des responsabilités et des qualifications. Bien avant la loi sur les trente-cinq heures, l’Ugict se prononce pour une réduction effective du temps de travail, ce qui lui permet d’œuvrer pour son application sous des formes spécifiques et d’être à l’initiative des mobilisations unitaires des cadres en 1999. Au fil des années, la maîtrise de son temps deviendra une aspiration fortement ancrée au sein de l’encadrement ; elle rebondira vingt ans plus tard avec la revendication d’un droit à la déconnexion.

En participant aux réflexions sur le syndicalisme, le journal accompagne les grands moments de débats collectif que sont les congrès CGT et Ugict. Tout en élargissant son regard à l’international : manifestations de Seattle en 1999 contre l’OMC, premier Forum syndical mondial à Porto Alegre en 2001, développement d’Eurocadres dont une représentante de l’Ugict deviendra présidente en 2022.

2000-2015 : nouveau siècle, nouveaux défis

En 2007, Options titre en une : « Climat : coup de chaud sur l’emploi ! » Déjà présentes dans les années 1970, les questions environnementales sont envisagées explicitement à travers la capacité du syndicalisme à articuler dossiers planétaires, modes de production, travail et emploi. Cette démarche débouche en 2022 sur le Radar travail et environnement mis en place par l’Ugict. En 2023, elle inspire la revue : « Transition écologique : au travail ! »

Le numérique s’impose comme autre chantier majeur. Dès 2013, l’Ugict revendique un encadrement du télétravail et formule l’exigence d’un droit à la déconnexion. La revue analyse les bouleversements liés au digital et aux nouvelles formes d’organisation, cherchant à montrer comment les mettre au service de l’émancipation.

Après le titre « Harcelés, harceleurs, mais encore ? », les atteintes à la santé au travail se manifestent dramatiquement avec la multiplication des suicides de salarié·es. L’Ugict engage une réflexion sur le Wall Street management, traduit dans le secteur public par le new public management. La critique s’enrichit d’un contre-projet de management alternatif, au programme des Rencontres d’Options en février 2013, suivies par l’organisation d’un débat, à la Sorbonne, sur la fonction de DRH.

Dans le même temps, l’Ugict entreprend, avec Viavoice, un décryptage des attentes et opinions des catégories qu’elle représente. Année après année, Options publie ces baromètres qui font apparaître un double mouvement : d’une part une inadéquation des salaires à la qualification, à la charge de travail et au temps de travail ; d’autre part une accélération du déclassement des professions intermédiaires et techniciennes, de plus en plus invisibilisées. Sont ainsi mis au jour les soubassements d’une colère sociale qui s’exprime à travers la progression du vote pour les idées d’extrême droite, que le journal combat avec constance.

2015-2025 : heurts et bonheurs du « monde d’après »

L’année 2015 s’ouvre sur le chagrin et la colère : l’attentat contre Charlie hebdo coûte la vie à Charb, collaborateur régulier d’Options. Babouse lui succède alors. Lorsqu’il nous avait rejoints en 1996, Charb avait pris la relève de Siné pour nous envoyer un dessin par mois. Dans un premier temps, il illustre la revue de presse du journal en alternance avec Denis Pessin qui, en 2025, est toujours collaborateur d’Options. N’oublions pas !

Cette funeste année devait nous interroger sur les « jours d’après » ; elle se poursuit sur « Un mépris de trop » avec la réforme du Code du travail. Avec les ordonnances Macron, c’est le syndicalisme qui est ensuite directement ciblé. Options persiste : « Oser le syndicalisme ! »

L’invitation intervient au moment où le Medef refuse de poursuivre la négociation interprofessionnelle sur la notion d’encadrement, après la fusion annoncée des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arrco. Le journal relaie l’offensive de l’Ugict pour une définition large de l’encadrement. Avec succès : après des années de bataille, l’Accord national interprofessionnel « Encadrement » est conclu en 2020 alors que s’annonce la crise sanitaire.

« Covid-19 : la guerre ? » s’interroge Options en mars 2020. Dès le mois suivant, le journal consacre son dossier au « télétravail, à l’ombre du coronavirus ». La pratique va se banaliser, ouvrant la voie à des organisations hybrides qui bouleversent les rapports au temps et à l’espace. Puis Options témoigne de la réalité des professions « en première ligne » dans l’article « Soignants, à cor(ps) et à cris ». Très vite surgit un autre bouleversement : l’irruption de l’IA générative. Options s’empare du sujet, en interrogeant son impact sur le travail qualifié.

Au cours de ces six décennies, Options a beaucoup changé : dans son format, sa périodicité, sa maquette. L’année 2022 s’ouvre sur une double transformation beaucoup plus radicale, en proposant une version numérique de ses éditions, relayée sur les réseaux sociaux. C’est la naissance du site Journaloptions.fr, devenu Media-options.fr. En créant une nouvelle revue papier trimestrielle. Son premier numéro, aujourd’hui épuisé, est titré « Retraites : la bataille sociale », un thème dont le journal a toujours traité dans un esprit de solidarité sociale. Actée lors du congrès de Rennes, cette transformation participe de l’affirmation du journal comme outil de rayonnement et de déploiement de l’Ugict.

Sur d’autres cimaises

« Nos métiers, nos luttes, nos rêves ».

Ils et elles sont bibliothécaire, DRH, ingénieure, journaliste, urbaniste, inspectrice du travail, technicien de laboratoire ou auditeur financier, toutes et tous militant.es de l’Ugict-CGT. En 44 portraits réalisés par le photographe Gérard Mazet, une exposition restitue toute la richesse de parcours individuels qui, conjugués à l’engagement collectif, témoignent d’un syndicalisme vivant et ancré dans le quotidien du travail.

Loin des clichés souvent attachés au syndicalisme, ils et elles racontent l’action, les victoires comme les doutes, dans un monde professionnel souvent éprouvé. Ces voix passionnées, que l’on croit repérer dans l’expression des visages photographiés sur fond noir, esquissent un avenir du travail plus juste et soutenable. Dans des entretiens rassemblés dans un ouvrage (Ugict, novembre 2025, 21 euros), toutes et tous incarnent enfin l’ambition commune des 90 000 ingénieur·es, cadres, technicien·nes et agent·es de maîtrise de la CGT : redonner du sens au travail et faire vivre une véritable démocratie sociale.