Laurent Mauduit est journaliste, fondateur de Médiapart. Il est adhérent au Snj-Cgt.

— Options : Votre enquête sur les connexions entre l’extrême droite et les patrons montre que ces derniers sont de plus en plus indifférents à la question démocratique. Comment est-ce que vous qualifieriez leur relation ?

— Laurent Mauduit : Je suis habité par une conviction : si l’on tire les leçons de l’histoire, que ce soit les accessions de Mussolini en Italie en 1922, d’Hitler en Allemagne en 1933, ou plus récemment de Pinochet au Chili en 1973, l’extrême droite n’aurait jamais pu prendre le pouvoir sans l’appui ou le consentement des milieux d’affaires.

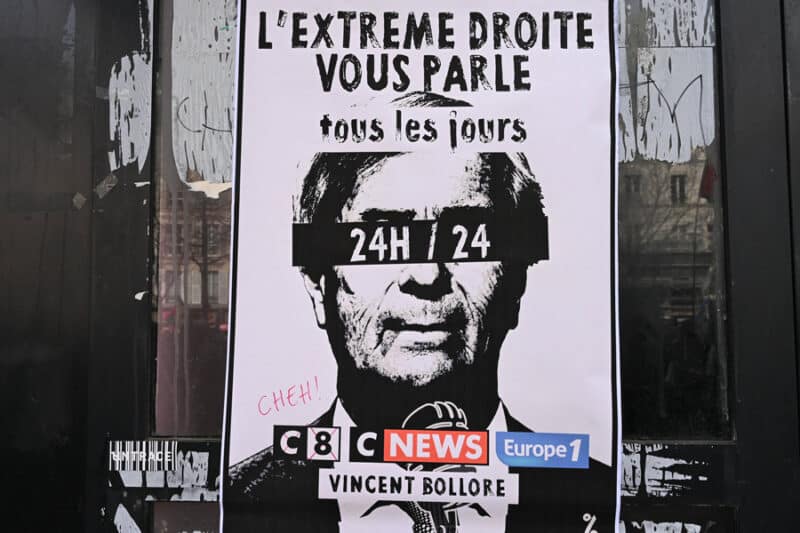

En France, après la dissolution de l’Assemblée nationale, les élections législatives de 2024 ont été un moment de bascule. Le patronat s’est alors montré beaucoup plus complaisant vis-à-vis des partis d’extrême droite, voire totalement complice pour certaines figures, comme Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Stérin. Il m’est apparu décisif de mesurer la gravité des menaces pesant sur la démocratie et d’analyser la nature précise de leurs liens, publics et secrets, au moment où par ailleurs émerge un nouveau capitalisme, libertarien, compatible avec l’extrême droite.

Des indices de leurs relations de connivence ou de leur proximité ont été apportés. Par exemple, lorsqu’en juin 2024, le Medef a refusé de prendre position, en faisant semblant de considérer comme des dangers égaux le Nouveau Front populaire (NFP) et le Rassemblement national (Rn). Je dis « semblant », car, en vérité, le patronat a très vite compris qu’il pouvait s’accommoder de l’extrême droite, et absolument pas de la gauche ! Il y a quelques années pourtant, les Le Pen étaient infréquentables. En 2023 encore, lorsque Henri Proglio, ancien patron d’Edf et de Veolia, a osé s’afficher dans un restaurant chic avec Marine Le Pen, cela a fait scandale. Or, je révèle que cette dernière a eu une rencontre secrète avec le président du Medef, Patrick Martin, à l’insu de ses troupes, et avant même les élections. Mon enquête met au jour une étendue de connexions absolument stupéfiante.

— Ces connexions se matérialisent notamment par un attrait grandissant pour le capitalisme dit « libertarien ». Quels risques cela fait-il courir ?

— Depuis la Libération, nous avons schématiquement connu deux grandes phases du capitalisme. D’abord celui des Trente Glorieuses, appelé le capitalisme rhénan par allusion au Parti social-démocrate allemand qui, dès la fin des années 1950, renie le marxisme pour rallier une économie de marché adossée à un système de régulation sociale. Dans le milieu des années 1980 s’opère ensuite un basculement vers le capitalisme néolibéral, avec des dérégulations – sociales, monétaires, financières – massives. Se met alors en place une forme de tyrannie du capital sur le travail.

Depuis la crise financière de 2008, le capitalisme néolibéral, qui ne dégage plus les profits escomptés, est affaibli. Il faut donc accélérer les dérégulations, et une frange du capital considère la démocratie comme un frein à un capitalisme plus lucratif. C’est ce qu’illustrent les victoires de Bolsonaro au Brésil, de Milei en Argentine ou de Donald Trump aux États-Unis. Souvenons-nous d’un billet de blog de Peter Thiel, fondateur de PayPal et ami d’Elon Musk, il y a déjà vingt-cinq ans : « Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. » La liberté, pour lui, c’est celle du commerce, du profit. Dans la tech californienne, tout un groupe se montre désormais acquis à ce capitalisme autoritaire, compatible avec le fascisme, et dont les marqueurs sont le masculinisme et le virilisme. Il faut bien mesurer la gravité de ce qu’on vit. Le salut hitlérien d’Elon Musk n’est pas la provocation d’un clown : il est une manifestation de la progression des idées néofascistes.

— Comment les patrons français se positionnent-ils face à ce séisme qui secoue le capitalisme mondial ?

— Deux formes de sympathie s’expriment. La première est publique, comme celle de Rodolphe Saadé, patron de Cma-Cgm, ou celle de Bernard Arnault, qui relaie la rhétorique de Donald Trump en critiquant la position de l’Union européenne sur les droits de douane ou en voulant « slasher » l’administration. La seconde est plus opaque. Pour la repérer, il faut suivre le fil de la finance. En particulier au sein des secteurs qui ont largement profité de la dérégulation, et qui jugent qu’elle ne va jamais assez loin. Les entreprises de la tech, très macronistes en 2017, voire en 2022, opèrent un rapprochement accéléré avec les idées d’extrême droite. Qui a tout à gagner, pour accéder au pouvoir, à se connecter avec le monde de la tech libertarien.

— Les milliardaires, montrez-vous, ne sont pas seuls : au niveau territorial, l’extrême droite a aussi tissé des liens avec les « petits » patrons. Vous ont-ils surpris par leur ampleur ?

— Ce phénomène est un legs direct du poujadisme. Les exemples abondent. Une rapide sociologie des députés Rn montre que nombre d’entre eux sont des petits patrons ou intermédiaires, parfois adhérents de la Confédération des Pme (Cpme). Pendant très longtemps, le barrage républicain a fonctionné dans leurs rangs, même si ce n’était pas toujours avec des arguments reposant sur des valeurs démocratiques. Mais l’extrême droite était tenue à distance, y compris au niveau local. Ce n’est plus le cas. Pour illustrer cette porosité nouvelle, notamment avec dans les instances représentatives, je cite l’exemple d’un organisme paritaire dans les Hauts-de-France, où siège un militant connu du Rn et cadre de la Cpme. Cette affaire illustre l’effondrement d’une digue.

— Pour beaucoup, le refus du barrage républicain se justifie par l’ampleur du vote Rn à tous les étages de l’entreprise. Rester silencieux éviterait donc de « braquer » les salariés comme les clients. Comment comprenez-vous cet argument ?

— Il est de mauvaise foi, pour deux raisons. La première est évidente : en 2002, le barrage républicain est robuste. Tous les grands patrons appellent à voter pour Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Ils sont dans une pédagogie démocratique et n’ont pas l’impression d’insulter leurs salariés qui, pourtant, votent déjà en partie pour une extrême droite en expansion. En 2011, dans son livre Un piège bleu Marine (Calmann-Lévy), Laurence Parisot, présidente du Medef, met même en garde contre une « dédiabolisation » du Fn.

La seconde raison renvoie au contraste saisissant avec l’Allemagne. En 2024, presque tous les grands patrons y ont pris position contre l’Afd, le grand parti d’extrême droite outre-Rhin. Une tribune collective « Fabriqué en Allemagne, fabriqué par la diversité » a été publiée. Sans être dupe de leur motivation – le besoin de main-d’œuvre –, on peut penser que ce positionnement est lié à la capacité du pays à affronter son histoire. Au sortir de la guerre, le patronat a inventé un modèle de cogestion associant les syndicats, en réaction à son passé pronazi. Tout patronat qu’il est, il a fait preuve d’une forme de lucidité, qui semble perdurer. En France, la question démocratique ne semble pas – ou plus – le concerner.

« Il y a toujours eu, au sein du patronat et de ses organisations représentatives […] une tendance ultraréactionnaire. »

— Ce silence ne crée-t-il pas un appel d’air à la diffusion des idées d’extrême droite au sein de l’entreprise, notamment auprès des cadres ? En 2024, Jordan Bardella, invité d’Hec Débats, recevait ainsi l’écoute bienveillante de futurs managers…

— À juste titre, la question inverse l’argument du patronat. Sa « neutralité », qui fait du Rn un parti comme les autres, peut en effet aboutir à ce résultat. Mais cette neutralité est de façade : il y a toujours eu, au sein du patronat et de ses organisations représentatives, que l’on parle du Medef ou de l’Association française des entreprises privées (Afep) une tendance ultraréactionnaire. Je reviens ainsi sur le statut de Pdg, dont peu de gens savent qu’il a été créé par le régime de Vichy. Alors que le patronat allemand est sorti de sa conception autoritaire, le patronat français a fait l’inverse en installant, à la tête de l’entreprise, un seul homme – le chef – qui commande ; les autres obéissent.

— Vous montrez aussi qu’historiquement, le « naufrage de la presse » a servi l’accession au pouvoir de l’extrême droite. Néanmoins, qu’est-ce qui différencie les années 1930 de la période actuelle ?

— Ce qui me frappe surtout, ce sont les points communs. Depuis vingt ans, nous vivons une accélération de la remise en cause des principes issus du programme du Conseil national de la résistance. Quelle était son ambition ? « Rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières » pour tourner la page de la presse collaborationniste, mais aussi de la presse affairiste de l’Entre-deux-guerres.

Cette remise en cause avait été amorcée lors du rachat de grands titres par des milliardaires dont la presse n’était pas le métier ; elle s’est poursuivie avec la multiplication d’opérations de prédation entraînant censures, intimidations et manipulations. Jusqu’à une période récente pourtant, aucun patron n’avait affirmé un soutien public à l’extrême droite. Avec Vincent Bolloré, c’est fait : dans la presse, mais aussi dans l’édition. L’histoire nous offre un seul grand précédent : François Coty, parfumeur fasciste adorateur de Mussolini, qui acheta Le Figaro en 1922 et le mit au service de ses idées.

Mais Vincent Bolloré n’est pas seul. Il faut aussi citer Pierre-Édouard Stérin, dont L’Humanité a révélé qu’il était l’instigateur du plan Périclès pour porter le Rn au pouvoir, ou Serge Dassault, qui a installé, au sein du Figaro, des cadres issus de Valeurs actuelles. Même le service public de l’audiovisuel, attaqué et objet d’une privatisation rampante, n’est plus un sanctuaire. Heureusement, des journalistes de talent résistent aux pressions, comme ceux de Cash investigation d’Élise Lucet ou du service d’investigation de Radio France.

— Cynisme, complicité, idéologie, lâcheté, intérêt… Lequel de ces mots l’emporte pour qualifier les relations entre l’extrême droite et les milieux d’affaires ?

— Tous jouent leur part, mais ils ont un ciment commun : la haine de la gauche progressiste et humaniste. Et donc des syndicats qui n’ont d’ailleurs aucune place dans le capitalisme libertarien. Durant le Front populaire, c’est déjà cette détestation qui va pousser le patronat vers la droite la plus dure. Pour lui, la « joie pure » des grèves, pour reprendre la formule de la philosophe Simone Weil, c’est la ruine de son autorité. En répétant, à l’été 2024, que si les programmes du Rn et du Nfp sont inquiétants, ce dernier l’est encore plus, le président du Medef s’inscrit dans cette histoire. Au fond, l’idée dominante chez les patrons est qu’il est possible de s’accommoder du Rn dès lors qu’il adopte un programme « pro-business ».

— Êtes-vous foncièrement pessimiste ?

— Oui, en raison des similitudes avec les années 1930, mises en évidence notamment par les travaux de l’historien Johann Chapoutot. Non, parce qu’un bouillonnement démocratique s’exprime dans le pays, porté par les syndicats et par une multitude d’associations. Comme il y a quelques mois lorsque, à l’appel du collectif Lever les voiles et des Soulèvements de la Terre, des dizaines de bateaux se sont élancés au large du Finistère pour une manifestation en mer contre Vincent Bolloré… Je crois ainsi à la force de la société, des jeunes ou des syndicalistes foncièrement hostiles à une sortie de la démocratie. Mais la gauche saura-t-elle faire front commun ?

Propos recueillis par Christine Labbe

- Laurent Mauduit, Collaborations. Enquête sur l’extrême droite et les milieux d’affaires, La Découverte, septembre 2025, 22 euros.