« La planète est en train de basculer. » C’est ainsi qu’Aurélie Villeneuve (Ufict-Métallurgie, Renault Trucks) ouvre le débat après la présentation du rapport d’ouverture. Alors que se déroule la Cop 30, elle n’attend aucune décision à la hauteur de l’urgence. « Ce sont toujours les mêmes qui trinquent : les travailleurs exposés aux chaleurs extrêmes, aux produits toxiques, aux catastrophes climatiques ; les classes populaires qui vivent dans les zones les plus polluées… »

Comment réagir ? « Seules la lutte et notre détermination imposeront une transition écologique fondée sur la justice sociale […]. Elle ne peut pas se faire contre mais avec les travailleurs, grâce notamment à un investissement massif dans la reconversion des secteurs polluants, des emplois locaux durables et correctement rémunérés. Et surtout, la participation des travailleurs aux décisions […]. Ceux qui doivent payer, ce sont les pollueurs et les profiteurs qui ont construit leur fortune sur la destruction et l’irresponsabilité. » Elle appelle ainsi à faire du syndicat une force incontournable de la transition écologique : « Pas un observateur, un acteur», en s’appuyant notamment sur le Radar travail environnement.

« Des responsabilités sans pouvoir, des objectifs sans moyens, une autonomie de façade »

Cette « irresponsabilité », Maïlis Zamblera (Ofict, Dreal Paca) la vit au quotidien comme agente du ministère de l’Environnement et de l’Équipement : « Travailler dans ce ministère sur la thématique des espaces naturels était presque un rêve. Désormais, on sait qu’il est impossible de respecter l’accord de Paris et, en septembre 2025, la septième des neuf limites planétaires a été dépassée. » Le droit de l’environnement est en recul et le travail de qualité est « empêché ». « Dans mon service, deux alertes sur les risques psychosociaux (RPS) en un an ont concerné des chefs intermédiaires. » La « simplification », enfin, se fait au détriment de la démocratie. « Nous devons affaiblir le pouvoir des lobbies pour redonner du sens aux processus démocratiques. » Cela impose d’obtenir collectivement une réglementation environnementale contraignante pour garantir le droit des générations futures à vivre dans un monde sain.

Jean-Marc Dos Santos (Ucfm, Évry) poursuit en s’inquiétant : comment tenir aujourd’hui dans le travail ? « Derrière chaque réorganisation, chaque nouvel outil numérique, il y a des femmes et des hommes qui tiennent, ensemble. » Mais la situation est alarmante : en 2024, 15 % des arrêts maladie sont liés à la santé psychique (anxiété, dépression, burn-out) : « Une part massive du salariat est en train de vaciller. » Et en particulier les Ictam. Pourquoi ? Parce qu’ils et elles sont « au croisement d’injonctions contradictoires, avec des responsabilités sans pouvoir, des objectifs sans moyens, une autonomie de façade. Et, souvent, l’isolement renforcé par le télétravail et par l’hyperconnexion ». Cette situation, largement invisibilisée, est aujourd’hui aggravée par l’IA qui introduit un nouveau niveau de pression mentale et renforce le contrôle. Reprendre la main sur nos conditions de travail, explique-t-il en substance, c’est obtenir le droit fondamental à travailler sans y laisser sa santé mentale, sans devoir choisir entre « tenir » et « s’effondrer ».

« Explosion des burn-out et plusieurs tentatives de suicide »

Ce thème de la santé mentale est repris par Marianne Profeta (Ufict-Métallurgie, Thales Alenia Space à Cannes) : « Dans mon entreprise, la situation est catastrophique avec une explosion des burn-out et plusieurs tentatives de suicide. » Elle élargit le débat aux militantes et militants, dont la santé mentale est également impactée. Elle évoque des ingés, cadres et techs « sollicités sur une quantité industrielle de sujets ». Elle alerte : « Notre organisation doit prendre en charge ce sujet. » Point positif cependant, « le fait de proposer des alternatives comme le fait l’Ugict, de réfléchir et d’être dans l’action, sont des facteurs de protection de notre santé ».

Richard Ciet (Ufict-Ilpac) témoigne pour sa part des transformations brutales vécues dans les métiers de l’édition, de la presse, de la communication, du papier et du carton. Cela a conduit l’Ufict-Livre et Communication à se rebaptiser Ufict-Ilpac (Industries du livre, du papier et de la communication) et à mettre en place une nouvelle équipe de travail. « C’est l’aboutissement d’une volonté portée de longue date par nos anciennes et anciens dirigeants, soucieux de rassembler pleinement les camarades du papier au sein de notre activité spécifique. » Il détaille les « catastrophes sociales » à l’œuvre : au sein d’une papeterie mise en liquidation après son rachat, ou à Coop Breizh, symbole de l’édition bretonne, dont la liquidation a récemment été prononcée. Ailleurs, ce sont des salarié·es qui sont privés de salaire… Pendant ce temps, « les milliardaires renforcent leur emprise sur l’information. Des groupes toujours plus vastes, toujours plus intégrés, sont détenus par des fortunes qui échappent à l’impôt alors que les salariés financent l’État social ».

« Un budget de préparation à la guerre »

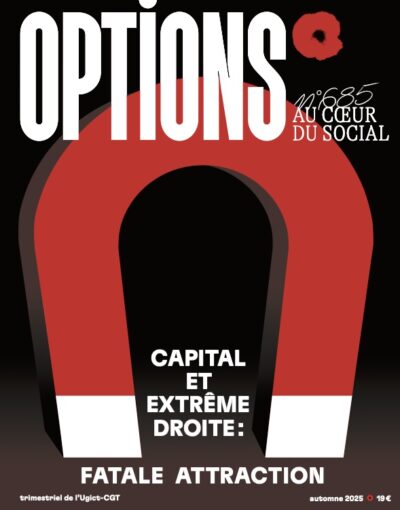

La presse est concernée, mais aussi l’édition : « L’histoire nous avertit. C’est maintenant qu’il faut être vigilant. Comme le rappelle Johann Chapoutot dans Les Irresponsables, l’extrême droite ne conquiert jamais seule le pouvoir […] La concentration médiatique et la montée de l’extrême droite ne sont pas deux courbes séparées mais deux dynamiques qui se nourrissent l’une de l’autre. »

Les services publics sont également au centre des débats. Émeline Maul (Ufict, Métropole de Lyon) interpelle les délégués sur le budget en discussion au Parlement, en insistant sur la non-abrogation de la réforme des retraites. « C’est un budget d’austérité pour les classes laborieuses et pour les retraités. Un budget de préparation à la guerre. » Dans le même temps, les services publics sont sacrifiés et des cadeaux sont accordés aux entreprises. Avec des conséquences désastreuses sur les collectivités territoriales. Mais les agentes et agents sont mobilisés. « À la Métropole, ces budgets d’austérité se sont traduits par la fin de 200 contrats en 2024 et par le non-remplacement de fonctionnaires, alors même qu’on a un exécutif issu du Nouveau Front populaire. Lors d’un grande grève, le 17 mars, 600 agentes et agents se sont réunis devant l’hôtel de la Métropole de Lyon. »

Elle regrette que « la journée du 10 septembre ait été sabotée en organisant un contre-feu le 18 septembre, même si celui-ci a été massif ». La critique est également portée par Frédéric Mousset (Finances publiques, Nord) qui plaide par ailleurs pour la justice sociale, environnementale et fiscale et dénonce – encore – une année de régressions, avec des grilles indiciaires non revalorisées. Il demande, lors des mobilisations, des mots d’ordre clairs : « Alors que la Sécu fête ses 80 ans, il ne faut rien lâcher ! »

Thibault Noël (FDS), syndiqué chez les territoriaux de la ville de Sevran, regrette également l’occasion « loupée » du 10 septembre. Mais axe son intervention sur « le refus de la guerre, du militarisme et de l’économie de guerre qui sacrifie les droits sociaux, les salaires, les service, et les richesses produites par le travail ». Dans cette logique de destruction, « les collectivités territoriales sont mises à sac ». Sur les conditions de travail des territoriaux, sur leur santé, sur leur salaire, l’impact est très concret. Il appuie la proposition de sa fédération de manifester le 29 novembre en soutien au peuple palestinien, pour le « refus des guerres menées au nom d’intérêts qui ne sont pas ceux des travailleuses et des travailleurs. C’est un enjeu syndical central ».

« Réforme visant à mettre en place une retraite par points ou par capitalisation »

Benjamin Gluckston intervient au nom des syndicats CGT de la Ville de Paris, après qu’une grève a été « réprimée » par la municipalité. Il dénonce le fait que son employeur ne respecte pas le droit et relaie la politique du gouvernement. Il insiste sur le sujet de la réforme des retraites : « Le gouvernement veut nous emmener autour d’une table pour aller vers une réforme visant à mettre en place une retraite par points ou par capitalisation. Clairement, ce n’est pas notre place. Avec les 75 milliards d’euros annuels d’exonération de cotisations sociales, on peut très bien financer la Sécu et les retraites. » Il soumet la proposition d’une motion d’actualité sur le thème des retraites.

Plusieurs interventions sont faites par les délégué·es de la santé et de l’action sociale. Ainsi, Paul Robert (Ufmict), médecin aux urgences de Vannes, évoque le combat que l’Ufmict, la fédération Santé-Action sociale et son collectif des médecins mènent pour la défense des praticiennes et praticiens diplômés hors Union européenne (Padhue). Des médecins surexploité·es : « Beaucoup ont un statut d’interne, alors que ce sont des médecins confirmés, payés moins de 1 500 euros par mois. Ils sont précarisés et soumis au racisme et à la xénophobie organisés par le gouvernement Macron. » Il met évidence les résultats obtenus : 374 d’entre elles et eux, qui avaient été exclu·es malgré de bons résultats aux épreuves de vérification des connaissances, ont pu être réintégré·es. Le besoin de ces praticiennes et praticiens n’est pas discutable, lance-t-il, tout en dénonçant un « budget de régression », illustré par l’Ondam (Objectif national des dépenses d’assurance maladie) dont l’augmentation a été limitée à 1,6 %. Un certain nombre de ces médecins se sont depuis syndiqués à la CGT.

Hôpital « en état de mort encéphalique »

Tout en se félicitant du combat pour les Padhue, Sébastien Bellet (Smict Le Havre, Santé et Action sociale), infirmier anesthésiste, revient sur le quotidien de l’hôpital, « en état de mort encéphalique » : « Dans mon secteur, on est régulièrement en rupture de stock de seringues, de médicaments : des agents partent, des lits sont supprimés. » Il met en cause les logiques austéritaires qui s’incarnent dans l’Ondam. Et demain ? À l’approche des différentes élections, il s’inquiète notamment de la montée du « Front » national et lance : « Le seul barrage contre toutes les politiques et personnes toxiques, c’est la CGT. »

Dans l’action sociale, rien ne va plus non plus. Valérie Jacob (Ufas), qui travaille à la Fondation Armée du salut, témoigne des immenses difficultés rencontrées par les associations : « Plus de 200 000 postes sont à pouvoir, des budgets comme des aides au fonctionnement sont annulés ; des effectifs sont supprimés au Secours catholique. Dans le même temps, on n’arrive pas à embaucher. Les travailleurs de ces secteurs sont parmi les oubliés du Ségur. » Elle se félicite néanmoins de la manifestation du 2 octobre, qui a réuni plus de 6 000 travailleuses et travailleurs sociaux, non reconnus et sous-payés.

« Convaincre les “spécifico-sceptiques” »

L’ensemble de ces alertes, tous secteurs et statuts confondus, n’empêche pas les perspectives de syndicalisation. C’est le message adressé par Yann Leloir (Ufict-Métallurgie), technicien à la tour Eiffel. La CGT y est majoritaire avec 65 % des sièges. Sur 420 salarié·es, 170 sont syndiqué·es, principalement des ouvrières, ouvriers, employé·es, techniciennes et techniciens de la maîtrise, mais aussi une dizaine d’ingénieur·es et cadres (IC). « Il a fallu combattre les idées reçues et convaincre les “spécifico-sceptiques”. L’expérience de notre délégué syndical issu de l’encadrement a permis d’œuvrer à un syndicalisme élargi, rassemblé et tout aussi revendicatif malgré une séparation géographique symbolique de la population des IC, basée au siège, du reste des salarié·es. Certes, des contradictions existent, mais elles sont discutées et permettent des avancées. Malgré cela, la mobilisation des ingénieur·es et cadres reste compliquée. Il nous faut aborder la question de la spécificité avec beaucoup plus de pédagogie, sans perdre de vue l’enjeu d’un syndicalisme de masse et de classe. »

En Côte-d’Or, Brice Vincendeau (Ufcm, CD 21) cite la création d’une commission départementale Ugict forte d’une vingtaine de référentes et référents suite aux ateliers territoriaux organisés lors du congrès de Rennes. « Le but est que nous soyons plus présents dans les entreprises, en dépit d’un manque de moyens, notamment en temps. Ce travail effectué sur les entreprises, avec ou sans listes CGT, doit être relancé pour créer des CD dans tous les départements qui en sont dépourvus, pour relancer syndiquer et créer des listes électorales dans tous les collèges. »

« Nous pousser à une autocritique constructive »

Oriane Faure (Ugict 69, Urba Lyon) apporte également son regard sur les pratiques de syndicalisation. Mais d’une manière différente, après l’analyse par son syndicat composé en majorité d’Ictam, d’un questionnaire sur les freins et les leviers à la syndicalisation. « Si les résultats peuvent déranger, ils peuvent nous pousser à une autocritique constructive. » Qui sont ces personnes qui ne se syndiquent pas ? « Souvent des jeunes, des femmes et des cadres ; des camarades potentiels, mais désabusés, parfois indifférentes. Si elles partagent nos valeurs, elles ne se reconnaissent pas dans nos pratiques actuelles et emploient des mots sans détour. Pour eux, les mobilisations ne servent à rien, les syndicats CGT jugés archaïques et trop partisans ne les représentent pas. D’autres ne voient pas comment s’impliquer, tant la charge de travail est lourde, ou estiment leur autonomie professionnelle difficilement compatible avec l’engagement collectif. »

Et pourtant, il y a des notes d’espoir. Au milieu de ces critiques, plusieurs, notamment parmi les jeunes, expriment une curiosité : « Derrière leur distance, il y a une attente immense, celle d’un syndicalisme moderne, humain, ancré dans leur réalité. Au fond, ces critiques nous disent que le monde du travail a changé et que notre manière de militer doit changer avec lui. Elles nous rappellent que notre plus grande force réside dans notre capacité à parler à tout le monde, pas seulement aux convaincus. C’est un appel à se réinventer. C’est-à-dire à aller vers les salariés là où ils travaillent, à ouvrir nos portes, à simplifier l’adhésion, à prouver que notre action change concrètement la vie des salariés. »

« L’un des sujets prioritaires est la lutte contre toutes les discriminations »

Abdelkrim Serend (Ufict-Métallurgie, Groupe Imprimerie nationale) commence par témoigner de son arrivée à la CGT, en 2023, dans une PME des Bouches-du-Rhône composée à 50 % de cadres. « Durant la période précédant les élections professionnelles, mon syndicat s’est inspiré majoritairement des outils de l’Ugict, comme les travaux de l’Observatoire du télétravail ou le Radar environnement. Sur la base d’une profession, une quinzaine de camarades se sont présentés aux élections professionnelles, avec un résultat de 80 % en termes de représentativité, dont 50 % la première année sur le collège cadres. Cette victoire, on vous la doit ! » Technicien de la MGEN (CD 69), Merwan Cheurfa veut remettre sur la table la lutte des classes, en rappelant que « le rôle spécifique des Ictam doit être d’accompagner les luttes ». Il revendique le 100 % Sécurité sociale, en invitant l’organisation « à ne pas jouer le jeu du patronat ».

Délégué central CGT-CGI, André Le Chuiton (Sociétés d’études) intervient au nom de son syndicat au sujet de la motion antiraciste diffusée dans l’après-midi, pour laquelle il demande un débat et un vote. Dans le contexte de progression de l’extrême droite, le sujet, insiste-t-il, est prioritaire et doit être traité au niveau de la CGT. Cette intervention fait suite au bilan d’activité qui fait mention d’une alerte interne : « Or celle-ci n’a pas été traitée à la hauteur par l’organisation », estime-t-il. À titre individuel et comme pilote du collectif Jeunes diplômé·es, il rappelle que « l’un des sujets prioritaires est la lutte contre toutes les discriminations », qu’elles soient racistes, sexistes ou anti-LGBT. Si le document contient des orientations allant dans ce sens, il les juge « en deçà de ce qu’il faudrait ».

« Être militant Ictam est certes difficile, mais cela nous oblige »

De retour à la tribune, Nayla Glaise, présidente de séance, indique la possibilité de défendre des amendements dans le cadre de l’examen du document d’orientation et rappelle que la lutte contre les discriminations est aussi la priorité de l’Ugict. Comme membre de la commission mise en place par la commission exécutive suite à l’alerte interne, elle rappelle également que plusieurs mesures ont déjà été adoptées, comme une journée de sensibilisation ou la mise en place d’une cellule de veille.

Valéry Augereau (SNCF, CD 81) conclut les interventions en se faisant l’écho d’une lettre adressée par un de ses camarades : « Être militant Ictam est certes difficile, mais cela nous oblige. Il faut être irréprochable sur la préservation du sens du travail, l’application des règles RH, les relations avec ses équipes. » De par notre place dans l’organisation du travail, nos métiers sont suspects, parfois, de « collaboration de classe ». Que faire pour lutter ? : « Il me semble nécessaire d’avoir une réflexion, avec la confédération, sur un autre management basé sur l’organisation collective du travail et la capacité à prendre en main la production », en lien avec les syndicats, les UL, UD et les fédérations.

Lorsque le débat reprend, le mercredi 19 novembre, une âpre discussion se noue autour de la proposition d’une motion « Arrêtons le génocide à Gaza » rédigée sur la base d’une motion adoptée au dernier congrès de la fédération des CGT Sociétés d’études. Samuel Delor (Ferc) répond, après avoir argumenté contre une grande partie de son contenu : « Il faut refuser toute mise en opposition de la solidarité avec les Palestiniens et de la lutte contre l’antisémitisme, et mener de front la lutte antiraciste et la solidarité internationale. » Il invite à réfléchir « à ce que nous pouvons faire concrètement sur nos lieux de travail » en solidarité avec le peuple palestinien et dans la lutte contre toutes les formes de racisme. Un délégué de l’UFCM abonde : « La CGT a depuis toujours été aux côtés du peuple palestinien […]. Elle a été de toutes les manifestations et a pris ses responsabilités en organisant la résistance des douaniers, des dockers, des travailleurs de l’armement, des banques et assurances et même du spectacle. »