En cette année du 300e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), le Petit Palais lui rend hommage en mettant les petits plats dans les grands. Pour cette exposition, qui met « l’enfance en lumière », ont été sollicitées de grandes collections de France et d’ailleurs. Cela va du Louvre au musée Fabre de Montpellier, jusqu’au Metropolitan Museum of Art de New York, en passant par le Rijkmuseum d’Amsterdam, les Galeries Nationales d’Écosse (Édimbourg), les collections royales d’Angleterre et de nombreuses contributions privées.

« Ignorés, aimés, punis, embrassés ou abandonnés »

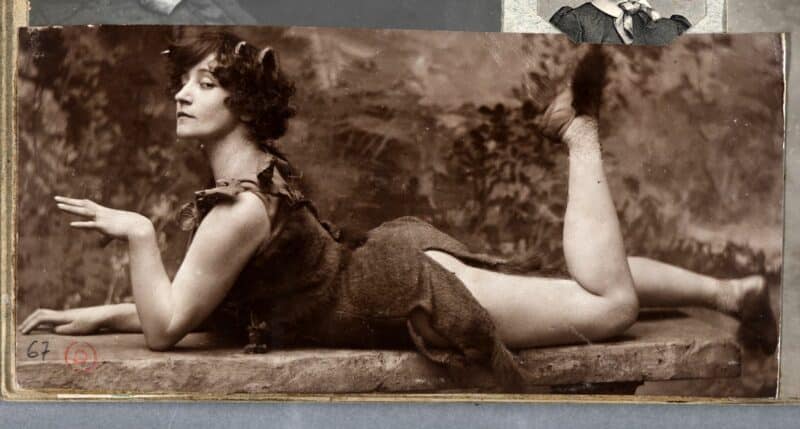

Rarement un peintre s’est autant attaché à figurer l’enfance avec une telle constance, ce aussi bien sous forme de portraits, de têtes dites d’expression ou dans des scènes de genre. Ces enfants peints par Greuze, les commissaires de l’exposition les définissent de la sorte : « candides ou méchants, espiègles ou boudeurs, amoureux ou cruels, concentrés ou songeurs, ballotés dans le monde des adultes, aimés, ignorés, punis, embrassés ou abandonnés ».

L’époque est celle des bouleversements philosophiques

Greuze fut ainsi l’imagier scrupuleux, touché par la grâce au moyen d’une touche d’une délicatesse extrême, du nouveau regard porté sur l’enfance au XVIIIe siècle. C’est alors, en effet, que l’on s’aperçoit que l’enfant est une personne – pour dire comme aujourd’hui – et qu’il possède une âme, changeante, charmante, d’une infinie diversité. L’époque est celle des bouleversements philosophiques et sociologiques. Les Encyclopédistes réévaluent les normes antérieures de la pensée.

Diderot louait « la peinture morale » de Greuze

Jean-Jacques Rousseau, dans Emile ou l’éducation (1762), ne prônait-il pas qu’il convient de « créer les meilleures conditions permettant aux facultés et aux instincts de se développer selon leur propre nature » ? Diderot, pour sa part, critique d’art dans ses Salons, s’employait à louer « la peinture morale » de Greuze, dont l’exposition offre maints exemples (lecture de la Bible, galette des Rois, remise de la dot au fiancé, femme en colère, père et fils dressés l’un contre l’autre …).

« J’aime à l’entendre causer avec sa femme »

L’enfant s’inscrit dans la vie familiale, laquelle est à la fois lieu d’apprentissage et théâtre de confrontations dramatiques. On sait que Greuze, homme de fort caractère, était marié à Anne-Gabrielle Babuty, qui l’égalait en tempérament. Diderot écrit : « J’aime à l’entendre causer avec sa femme. C’est une parade où Polichinelle rabat les coups avec un art qui rend le compère moins méchant ».

Il ne voulait pas peindre des « visages plâtrés »

Fier de son talent et de son succès, Greuze eut l’audace de n’envoyer son morceau de réception à l’Académie royale de peinture et de sculpture qu’au bout de treize ans. Il refusa d’exécuter le portrait de la Dauphine, belle-fille du roi, parce qu’il n’avait pas pour habitude de peindre des « visages plâtrés ». Sacré bonhomme, ce Greuze, qu’on redécouvre avec bonheur.

- Jusqu’au 25 janvier 2026, au Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, avenue Winston-Churchill 75008 Paris, tél. : 01.53.43.40.00