Les éditions Actes Sud ont publié, en mai 2025, du sociologue et philosophe Jacques Leenhardt, un ouvrage intitulé Le Brésil illustré. L’héritage postcolonial de Jean-Baptiste Debret (1768-1848).

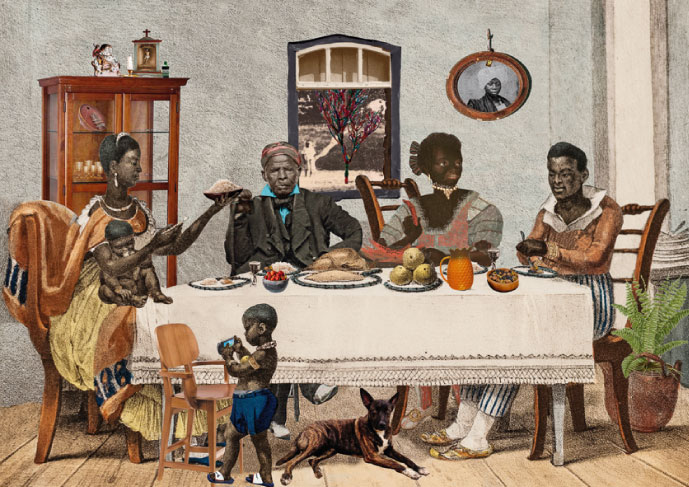

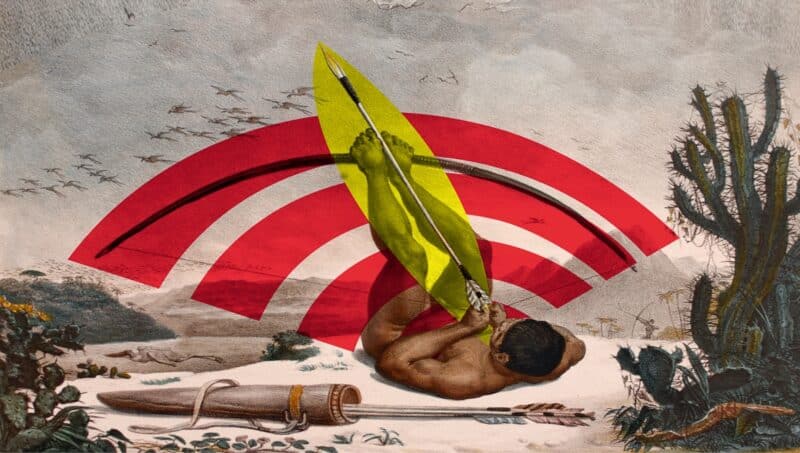

La Maison de l’Amérique latine, dans le cadre de sa saison France-Brésil, consacre une importante exposition à l’œuvre de cet artiste et à l’écho qu’elle a rencontré chez treize plasticiens brésiliens d’aujourd’hui qui, « ne se reconnaissant pas dans cette archive coloniale, s’en emparent pour la détourner, la carnavaliser, la resymboliser ».

Peintre officiel de la cour du Portugal

J.-B. Debret, peintre proche de l’éminent David, fut comme lui jacobin, avant d’adhérer à l’Empire napoléonien. Émigré à Rio de Janeiro en 1815, il y fut reçu en qualité de peintre officiel de la cour royale du Portugal déplacée dans sa colonie, et y demeura une quinzaine d’années. Il fut ainsi témoin de l’accession du pays à l’indépendance, en 1822, avec la proclamation de l’Empire du Brésil. En 1831, rentré à Paris, il publia un livre abondamment illustré, Voyage pittoresque et historique au Brésil.

Exécutées tout au long de son séjour, ses aquarelles, jusqu’alors demeurées secrètes, constituaient un véritable compte rendu sociologique de la vie quotidienne à Rio à l’heure de sa mutation. Censuré puis oublié pour avoir trop crûment montré la société esclavagiste, Voyage pittoresque et historique au Brésil fut redécouvert, traduit et publié au Brésil en 1940. Le succès fut tel qu’il devint une référence iconographique capitale sur la période concernée.

Confrontation inventive avec le passé colonial

À la faveur des célébrations du bicentenaire du Brésil, en 2022, maints artistes des nouvelles générations indigènes ou afro-ascendantes s’emparèrent, bille en tête, de ces images de leurs ancêtres et de leurs communautés avec une étonnante diversité de formes. Ils inventèrent ainsi, dans une confrontation inventive avec cette archive coloniale, des stratégies offensives, destinées à reconnecter l’histoire de ces communautés à un récit national qui les avait occultées.

Le premier volet de l’exposition donne à voir les aquarelles de Debret. Le tome I de son ouvrage est consacré aux indigènes qu’il ne connaissait que de seconde main, depuis Rio de Janeiro. C’est dans le tome II qu’il donne toute son importance à la population noire urbaine, soumise à la violence de l’esclavage, et qui apporta une contribution essentielle à la construction du Brésil. Dans le tome III, davantage centré sur les populations blanches, il s’attache à explorer l’histoire politique et religieuse du pays.

Debret se voit en citoyen du monde

Vraisemblablement franc-maçon et saint-simonien, Debret se voyait sans doute en citoyen du monde, rêvant de l’union des membres hétérogènes d’un corps social ancré dans un projet unanimiste. Cette aspiration est visible sur le grand rideau de scène qu’il conçut pour le couronnement de Pedro Ier, en 1822. Dans le second volet, intitulé « Malaises et interrogations », sont exposées les fortes conséquences idéologiques de la découverte de l’œuvre de Debret, dont les images se diffusèrent dans des publics nouveaux, chez les Amérindiens et les afro-descendants.

L’exposition se conclut sur un panorama d’œuvres d’une quinzaine d’artistes contemporains – de Denilson Baniwa à Gê Viana – qui revisitent sans complaisance la mémoire du pays figuré par Debret. L’ensemble, d’une prodigieuse variété formelle, est proprement explosif, à la lumière d’un passé honteux qui ne peut que susciter la colère des générations nouvelles.

- Jusqu’au 4 octobre, à la Maison de l’Amérique latine, 217, boulevard Saint-Germain, Paris 7e.