Au Centre Pompidou, avant la fermeture pour cinq ans de travaux, on met les petits plats dans les grands. En parallèle de la rétrospective Suzanne Valadon dont nous avons déjà parlé – et qui dure jusqu’au 26 mai –, une exposition riche de révélations, « Paris noir », répare une omission de taille dans l’histoire de l’art, jumelée à celle de la politique.

Après la Seconde Guerre mondiale, Paris constitue un foyer intellectuel où séjournent et convergent des figures essentielles, qui s’interrogent sur un devenir postcolonial. Émergent, entre autres, les noms de l’écrivain afro-américain James Baldwin, du poète martiniquais Aimé Césaire – on lui devra, en 1950, le révolutionnaire Discours sur le colonialisme – ou du sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ces deux derniers ont forgé la notion de « négritude ».

Prolifération de formes esthétiques

Cette effervescence dans la pensée émancipatrice va aller de pair avec la prolifération inouïe de formes esthétiques extrêmement diverses, dans le creuset de cette capitale qui aimante les créateurs de passage ou résidents. Paris s’impose, en effet, comme un point nodal – d’échanges, de rencontres et de circulation, notamment vers l’Afrique – propice à maintes trajectoires transnationales.

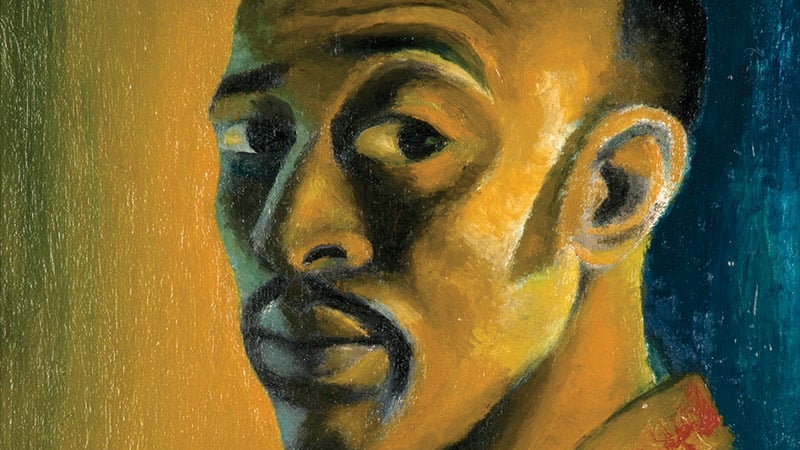

En septembre 1956 se tient à la Sorbonne le premier Congrès des artistes et écrivains noirs, réunissant des délégués venus d’Afrique, des États-Unis, de Madagascar, des Caraïbes. Outre Baldwin, Césaire et Senghor, y participent Richard Wright, Frantz Fanon, Édouard Glissant, Léon-Gontran Damas, Jacques Rabemananjara… Parmi eux se trouve le peintre Gerard Sekoto, qui a dû quitter l’Afrique du Sud. À l’heure des indépendances africaines et des luttes pour les droits civiques aux États-Unis, nombreux sont les Africains, les Afro-Américains et les Caribéens à choisir Paris comme refuge.

Rendez-vous dans les cafés et clubs de jazz de la Rive gauche

La plupart des artistes impliqués se sont formés dans les ateliers de maîtres modernes, tels Fernand Léger et Ossip Zadkine. Ils fréquentent le musée du Louvre et les collections d’art africain du Musée de l’homme. Grâce au « G.I. Bill », bourse offerte par le gouvernement américain aux vétérans de guerre, des artistes et musiciens fuyant la ségrégation se donnent rendez-vous dans les cafés et clubs de jazz de la Rive gauche.

Mais la guerre d’Algérie, qui éclate en 1954, met à mal l’image d’une France terre d’accueil et aveugle à la couleur de peau. En août 1963, James Baldwin organise à Paris une marche pour les droits civiques, en écho à celle de Martin Luther King à Washington. À cette même époque, Angela Davis et Malcolm X font encore étape à Paris, mais c’est sur le chemin d’Alger, désormais phare de l’anticolonialisme. Dans les années 1970, des grèves éclatant dans des foyers de travailleurs migrants, et Paris n’est plus vue comme une terre d’accueil et de tolérance …

Des trésors artistiques enfin révélés

Dans les années 1980 et 1990, le désir d’égalité se heurte à un regain d’invisibilisation et de racisme. Cependant, les musiques africaines rencontrent un vrai succès populaire, tandis que la mode s’africanise à l’envi… « Paris noir » donne à voir cette histoire pleine de hauts et de bas en révélant des trésors artistiques, depuis les modernismes afro-atlantiques jusqu’aux syncrétismes parisiens en passant par le retour à l’Afrique, les abstractions anciennes et nouvelles. De la peinture et de la sculpture à foison dans tous leurs états, des films, des témoignages, bref, un « Tout-Monde » – pour reprendre une formule d’Édouard Glissant – prodigue et fascinant.

- Jusqu’au 30 juin, au Centre Pompidou, Galerie 1, niveau 6.