Les témoignages sont terrifiants, qu’ils viennent de la République démocratique du Congo, de l’attaque du Hamas du 7-Octobre, de l’Ukraine, de Gaza : les violences sexuelles font partie des armes de guerre (1).

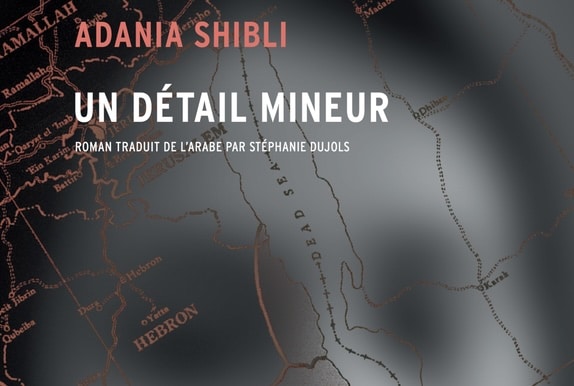

Dans le roman Un détail mineur, un groupe de soldats israéliens est chargé d’inspecter une bande frontalière, de traquer la moindre tentative d’infiltration dans le désert du Néguev. L’endroit est hostile, aride, la chaleur particulièrement cuisante, « les soldats rampaient dans les ombres, les suivant à mesure qu’elles se déplaçaient le long des tentes… dans l’immensité aride du Néguev écrasée sous la fournaise du mois d’août ».

Seul le chien aboie

L’autrice, Adiania Shibli, raconte en détail les faits et gestes d’un méticuleux officier, obsédé par la propreté. Il se lave et nettoie tout ce qu’il peut, même l’errance du peuple juif, même l’histoire de cette terre, quitte à éliminer un groupe d’Arabes se tenant immobiles autour d’une source. Survivent une jeune bédouine et un chien. Sont décrits avec précision les faits et gestes qui permettent aux soldats de ne pas « voir » la jeune fille, et elle restera à jamais une femme dont on n’entend point la langue. Seul le chien aboie.

Déshabillée, aspergée au jet d’eau, cheveux coupés et enduits d’essence, elle est « visitée » par la soldatesque, puis violée par le commandant : « La main droite lui couvrait la bouche et l’autre était toujours agrippée à son sein, quand les grincements du lit vinrent rompre le calme de l’aube. Puis le bruit devint plus fort, plus dense, et, dehors, les aboiements du chien s’y joignirent. »

« Une imperceptible pointe doucereuse »

Le lendemain, lorsque, d’une balle, elle est achevée, « le sang se mit à jaillir de son crâne dans le sable qui l’absorba sans peine, tandis que le soleil de midi rayonnait sur ces fesses nues de la même couleur que le sol ». Reste « l’odeur qui s’insinuait dans plusieurs recoins de ses narines et de sa gorge. Il y distinguait celle du carburant dans la chevelure de la jeune fille, mêlée à un relent aigre et intense montant de son propre bas-ventre, avec une imperceptible pointe doucereuse s’achevant sur un effluve tellement âcre qu’il lui écorchait les oreilles ».

Ces faits sont réels, ils datent de 1949, un an après la Nakba et la proclamation de l’État d’Israël. Ils ont été révélés et dénoncés par la presse israélienne en 2003. Alors Adiana Shibli imagine une seconde partie au roman : une jeune Palestinienne part en quête de cette voix tue, tuée, peut-être pour rendre la parole à la jeune bédouine assassinée… La raison serait qu’elle est née vingt-cinq ans jour pour jour après les faits, « détail mineur » suffisant pour enquêter.

Des noms de villages qui n’existent plus

Fragile, angoissée, sujette à des crises de panique, elle se perd dans l’espace-temps d’un territoire colonisé. Les cartes d’hier mentionnent des noms de villages qui n’existent plus et, sur les cartes (israéliennes) d’aujourd’hui, les check-points ne sont pas toujours indiqués.

La bande son de ce road-movie confiné est rythmée par les sirènes, les tirs, les bombardements, les hélicos, les avions de guerre, de tumultes en tout genre qui rivalisent avec les aboiements d’un chien. Et encore cette odeur d’essence. C’est avec un soupçon d’humour noir que l’autrice précise : « J‘espère que je ne dérange personne quand j’évoque cette histoire de soldat ou de barrage, ou si je dis que nous vivons sous occupation. »

Ce court et brillant roman sans pathos, épuré et fulgurant relate la condition palestinienne, mais surtout l’incapacité d’entendre la voix des femmes victimes en temps de guerre : rien ne redonnera la parole à la jeune bédouine. Ce « détail mineur » révèle que le corps féminin est souvent un terrain de guerre dont les guerriers sont les seuls témoins.

« De manière banale et terrifiante »

Donner la parole aux femmes en temps de guerre est le projet de l’écrivaine ukrainienne Yuliia Iliukha. Son mari s’est engagé, elle a quitté sa ville natale de Kharkiv et vit en exil. Et c’est en exil qu’elle a ressenti le « besoin viscéral » de raconter cette guerre par le biais d’histoires de femmes. Dans sa préface, elle précise : « Mes femmes s’expriment de manière banale et terrifiante. Mes femmes partagent leur douleur et leur désespoir. Mes femmes croient et attendent. Mes femmes tiennent même si elles ont du mal. Mes femmes connaissent la valeur de chaque jour. Mes femmes veulent que le monde entier les écoute et les entendent. »

Yuliia Iliukha offre une histoire à 40 femmes anonymes. Elles sont apeurées, désemparées, certaines fortes et résistantes, d’autres craintives ou confiantes, parfois terrifiées souvent égarées. 40 femmes anonymes, 40 courts chapitres qui commencent toujours par « une femme qui… » sans aucune majuscule, dans l’anonymat, sans hiérarchie. De l’anodin et du commun qui font sens.

« Un trou noir dans son âme »

Il y a une femme « qui avait pour plus grande crainte de mourir ainsi : sans culotte, nue, les cheveux mouillés et les jambes poilues. Une autre « qui se rongeait chaque jour, matin, midi et soir. Elle se coupait un morceau d’elle même et l’éminçait dans le borchtch avec des pommes de terre et du chou provenant d’un supermarché allemand et l’unique oignon d’un magasin turc… une moitié, voilà ce qu’il restait d’elle au bout de six mois ». Celle qui « était allée le matin en vitesse au supermarché pour acheter du lait, et n’avait plus d’endroit où revenir ». Une femme « a enterré son fils dans son potager ». Une autre, pour masquer « un trou noir dans son âme mettait tous les jours du rouge sur ses lèvres ». Une femme reconnaissant « son fils sur une vidéo de prisonniers diffusée par un canal Telegram ennemi, a planté ses dents dans son poing, pour ne pas hurler ». L’une « a trahi son homme et sa patrie (elle vivait dans un bel appartement et mangeait bien) », une autre « qui, décidée à se venger, avait des cernes aussi noirs que sa haine et sa colère »…

La monstruosité de la guerre bouleverse les géographies (« la ville qui n’existait plus poussait en elle en métastases »), mais s’écrit aussi dans les « choses » du quotidien là où se niche l’intime, entre honte, haine, et culpabilité : « une femme se rongeait tous les jours d’être partie », tandis qu’« une autre femme, de l’autre côté de la frontière, se rongeait tous les jours d’être restée ». Souvent devenue « une partie de la guerre » ou découvrant que les racines s’arrachent à la terre, sachant que « la monstruosité » vit dans « les ténèbres du pays voisin », ou « n’ayant plus peur de rien, mes femmes s’efforcent de vivre envers et contre tout ».

- Adiana Shibli, Un détail mineur, Actes sud/Babel, 2024, 128 pages, 6,90 euros.

- Yuliia Iliukha, Mes femmes, Des femmes, 2025, 80 pages, 14 euros.

- Les violences sexuelles ont été, pour la première fois reconnues comme crimes de guerre et crimes contre l’humanité suite aux conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Cela n’avait pas été le cas lors du procès de Nuremberg en 1946.